semdinlihaber.com, 7 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Pada tahun 1930-an, Indonesia—yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda—mengalami berbagai masalah sosial yang kompleks akibat kolonialisme, krisis ekonomi global, dan perubahan sosial-politik. Periode ini ditandai oleh ketimpangan sosial, kemiskinan, diskriminasi rasial, buruknya akses pendidikan dan kesehatan, serta munculnya kesadaran nasional yang memicu perlawanan terhadap penjajahan. Masalah sosial ini tidak hanya memengaruhi kehidupan sehari-hari masyarakat pribumi, tetapi juga membentuk fondasi gerakan nasionalisme yang kemudian mengarah pada kemerdekaan pada 1945. Artikel ini menyajikan analisis profesional, lengkap, terperinci, dan jelas tentang masalah sosial di Indonesia pada tahun 1930-an, mencakup latar belakang historis, jenis masalah sosial, dampaknya, respons masyarakat, dan relevansi historis, berdasarkan sumber akademik seperti karya Ricklefs (2001), Vickers (2005), dan arsip sejarah kolonial.

Latar Belakang Historis: Indonesia di Bawah Kolonialisme pada 1930-an

Konteks Kolonial

Pada tahun 1930-an, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda selama lebih dari tiga abad, dengan Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) digantikan oleh pemerintahan kolonial resmi pada 1800. Hindia Belanda adalah salah satu koloni paling menguntungkan, terutama melalui ekspor komoditas seperti gula, kopi, teh, tembakau, dan karet. Namun, kekayaan ini sebagian besar dinikmati oleh elit kolonial, sementara masyarakat pribumi hidup dalam kemiskinan sistemik.

Pemerintahan kolonial menerapkan sistem hierarki sosial berdasarkan ras:

-

Eropa (Belanda): Menempati posisi tertinggi, menguasai administrasi, militer, dan perdagangan.

-

Tionghoa dan Indo-Eropa: Kelas menengah yang berperan sebagai pedagang atau pegawai rendah.

-

Pribumi: Mayoritas penduduk, umumnya petani atau buruh, menghadapi eksploitasi ekonomi dan diskriminasi.

Menurut Ricklefs (2001), populasi Hindia Belanda pada 1930 diperkirakan mencapai 60,7 juta jiwa, dengan 90% tinggal di pedesaan sebagai petani subsisten. Urbanisasi mulai terjadi di kota-kota seperti Batavia (Jakarta), Surabaya, dan Semarang, tetapi hanya menyumbang 5% populasi.

Krisis Ekonomi Global

Depresi Besar (1929–1939) memiliki dampak besar pada Hindia Belanda, yang sangat bergantung pada ekspor perkebunan. Harga komoditas seperti gula dan karet anjlok, menyebabkan:

-

Penurunan pendapatan ekspor dari 1,4 miliar gulden pada 1928 menjadi 400 juta gulden pada 1933 (Vickers, 2005).

-

Pemutusan hubungan kerja massal di perkebunan, dengan 200.000 pekerja kehilangan pekerjaan pada 1932.

-

Penurunan daya beli masyarakat, memperburuk kemiskinan dan kelaparan di pedesaan.

Kebijakan Kolonial yang Represif

Pemerintah kolonial menerapkan kebijakan yang memperparah masalah sosial:

-

Sistem Tanam Paksa (1830–1870): Meskipun resmi dihentikan, dampaknya berlanjut hingga 1930-an, dengan petani dipaksa menanam tanaman ekspor alih-alih pangan, menyebabkan kelaparan kronis.

-

Pajak dan Upeti: Pajak tanah (landrente) dan beban kerja paksa (heerendiensten) membebani petani, mengurangi pendapatan mereka hingga 30% (Ricklefs, 2001).

-

Represi Politik: Setelah pemberontakan PKI pada 1926–1927, pemerintah kolonial memperketat kontrol melalui Politieke Inlichtingen Dienst (PID), menangkap dan mengasingkan aktivis nasionalis ke Digul, Papua.

Kebangkitan Nasionalisme

Meskipun menghadapi represi, 1930-an menyaksikan perkembangan gerakan nasionalisme. Organisasi seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) yang didirikan oleh Soekarno, Sarekat Islam, dan Muhammadiyah memperjuangkan hak-hak pribumi, pendidikan, dan kesetaraan sosial. Kongres Pemuda 1928, yang melahirkan Sumpah Pemuda, menjadi tonggak kesadaran nasional, meskipun gerakan ini masih terbatas pada kalangan terpelajar.

Masalah Sosial Utama di Indonesia pada 1930-an

Berikut adalah masalah sosial utama yang mendominasi Hindia Belanda pada 1930-an, beserta analisis mendalam:

1. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

Deskripsi: Kemiskinan adalah masalah sosial terbesar, diperburuk oleh Depresi Besar dan eksploitasi kolonial. Menurut Indonesianisasi oleh Gouda (2008), 70% petani pribumi hidup di bawah garis kemiskinan, dengan pendapatan tahunan rata-rata kurang dari 20 gulden (setara $10 pada 1930). Ketimpangan ekonomi terlihat jelas antara:

-

Elit Eropa yang menguasai perkebunan dan perdagangan.

-

Petani pribumi yang bekerja sebagai buruh dengan upah harian rata-rata 0,2–0,5 gulden.

-

Komunitas Tionghoa yang mendominasi perdagangan eceran, sering menjadi sasaran kecemburuan sosial.

Penyebab:

-

Penurunan harga komoditas ekspor, seperti gula (dari 15 gulden per kuintal pada 1928 menjadi 3 gulden pada 1933).

-

Sistem sewa tanah yang memaksa petani membayar pajak dalam bentuk uang tunai, sering kali dengan pinjaman berbunga tinggi.

-

Kurangnya diversifikasi ekonomi, dengan 80% tenaga kerja bergantung pada pertanian (Vickers, 2005).

Dampak:

-

Kelaparan dan malnutrisi meluas di Jawa dan Sumatra, dengan 30% anak-anak menderita kekurangan gizi (Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2000).

-

Urbanisasi yang tidak terkontrol, dengan migrasi petani ke kota mencari pekerjaan, menyebabkan kemunculan permukiman kumuh di Batavia dan Surabaya.

-

Ketegangan sosial antara pribumi dan Tionghoa, terutama di pasar tradisional, akibat persaingan ekonomi.

2. Diskriminasi Rasial dan Ketimpangan Sosial

Deskripsi: Sistem kolonial memberlakukan diskriminasi rasial yang ketat, dengan Eropa menempati puncak hierarki sosial, diikuti Indo-Eropa, Tionghoa, dan pribumi. Menurut The Colonial State oleh Cribb (1994), pribumi dilarang memasuki klub sosial Eropa, sekolah elit, atau jabatan tinggi di administrasi kolonial.

Penyebab:

-

Ideologi kolonial yang memandang pribumi sebagai “inlander” (orang asli yang inferior).

-

Kebijakan segregasi, seperti larangan pribumi tinggal di wilayah Eropa di Batavia (misalnya, Weltevreden).

-

Monopoli ekonomi oleh perusahaan Belanda seperti Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM), yang membatasi peluang ekonomi pribumi.

Dampak:

-

Rasa rendah diri di kalangan pribumi, diperparah oleh pendidikan terbatas dan penghinaan rasial sehari-hari.

-

Ketegangan antar-komunitas, seperti konflik antara pribumi dan Tionghoa di pasar atau perkebunan.

-

Munculnya organisasi nasionalis seperti Jong Java dan Jong Sumatranen Bond, yang menentang diskriminasi dan memperjuangkan identitas Indonesia.

Contoh: Pribumi dilarang masuk ke Sociëteit Concordia, klub sosial elit di Batavia, dan sering dihina dengan sebutan “inlander” oleh pegawai kolonial, memicu kemarahan kaum terpelajar.

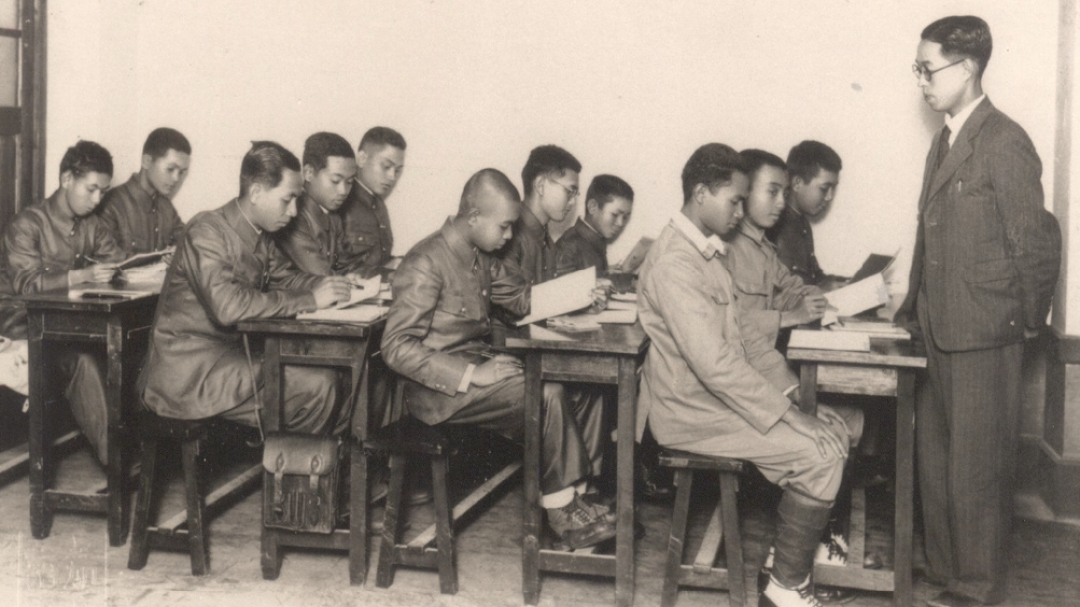

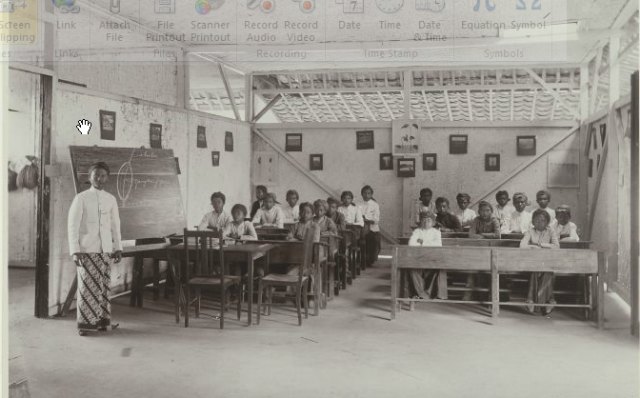

3. Akses Pendidikan yang Terbatas

Deskripsi: Pendidikan formal sangat terbatas bagi pribumi, dengan hanya 6% anak usia sekolah yang mengenyam pendidikan pada 1930 (Ricklefs, 2001). Sekolah-sekolah elit seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dan Europeesche Lagere School (ELS) diperuntukkan bagi anak-anak Eropa atau Indo-Eropa, sementara pribumi hanya memiliki akses ke volksscholen (sekolah rakyat) dengan kurikulum dasar.

Penyebab:

-

Kebijakan kolonial yang membatasi pendidikan tinggi untuk mencegah munculnya kaum terpelajar yang menentang penjajahan.

-

Biaya sekolah yang mahal, tidak terjangkau bagi petani dengan pendapatan rata-rata 20 gulden per tahun.

-

Diskriminasi gender, dengan hanya 10% siswa perempuan di sekolah pribumi (Gouda, 2008).

Dampak:

-

Tingkat buta huruf tinggi, dengan 90% penduduk dewasa tidak bisa membaca atau menulis pada 1930.

-

Ketimpangan sosial antara kaum terpelajar (priyayi dan pegawai rendah) dan petani, memperlebar jurang kelas.

-

Munculnya sekolah alternatif seperti Taman Siswa (didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 1922), yang mempromosikan pendidikan nasionalis dan budaya Jawa.

Contoh: Pada 1930, hanya 1.200 siswa pribumi yang terdaftar di HIS di seluruh Jawa, dibandingkan dengan 12.000 siswa Eropa dan Indo-Eropa di ELS (Vickers, 2005).

4. Kesehatan dan Sanitasi yang Buruk

Deskripsi: Sistem kesehatan masyarakat di Hindia Belanda sangat terbatas, dengan hanya 300 dokter untuk 60 juta penduduk pada 1930 (rasio 1:200.000) (Bulletin of Indonesian Economic Studies, 2000). Penyakit seperti malaria, tuberkulosis, dan disentri merajalela, terutama di pedesaan dan permukiman kumuh.

Penyebab:

-

Kurangnya investasi kolonial dalam infrastruktur kesehatan, dengan anggaran kesehatan hanya 2% dari total anggaran kolonial.

-

Sanitasi buruk di pedesaan, dengan 80% rumah tangga tidak memiliki akses ke air bersih.

-

Malnutrisi kronis akibat ketergantungan pada tanaman ekspor, yang mengurangi produksi pangan lokal seperti beras.

Dampak:

-

Angka kematian bayi tinggi, mencapai 200 per 1.000 kelahiran hidup, dibandingkan 50 di Belanda (Ricklefs, 2001).

-

Epidemi malaria di Jawa Timur dan Sumatra pada 1932–1933 menewaskan ribuan orang.

-

Beban ekonomi pada keluarga petani, yang harus merawat anggota keluarga sakit tanpa akses ke dokter atau obat.

Contoh: Rumah sakit seperti Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting di Batavia hanya melayani pasien Eropa, sementara pribumi bergantung pada dukun atau pengobatan tradisional.

5. Eksploitasi Tenaga Kerja

Deskripsi: Buruh pribumi di perkebunan dan pelabuhan menghadapi kondisi kerja yang keras, dengan upah rendah dan jam kerja panjang. Menurut The Colonial State oleh Cribb (1994), buruh perkebunan gula di Jawa Timur bekerja 12–14 jam per hari dengan upah 0,3 gulden, jauh di bawah upah buruh Eropa.

Penyebab:

-

Sistem kontrak kerja paksa (koeli kontrak), yang memaksa buruh bekerja dalam kondisi mirip perbudakan.

-

Depresi Besar, yang menyebabkan pemotongan upah hingga 40% pada 1932.

-

Kurangnya serikat buruh yang efektif akibat represi kolonial terhadap organisasi pekerja.

Dampak:

-

Kondisi hidup buruh yang buruk, dengan banyak yang tinggal di barak tanpa sanitasi memadai.

-

Peningkatan konflik antara buruh dan pengawas Eropa, sering kali berujung pada kekerasan.

-

Munculnya kesadaran politik di kalangan buruh, yang bergabung dengan organisasi seperti Sarekat Buruh Perkeboenan untuk menuntut upah lebih baik.

Contoh: Pada 1931, pemogokan buruh di perkebunan tembakau Deli, Sumatra, dipicu oleh pemotongan upah dan kondisi kerja yang tidak manusiawi, tetapi dihentikan oleh intervensi militer kolonial.

6. Ketegangan Agama dan Budaya

Deskripsi: Kolonialisme memperdalam ketegangan antara kelompok agama dan budaya, terutama antara komunitas Muslim pribumi, Kristen Eropa, dan Tionghoa. Pemerintah kolonial sering memanfaatkan perbedaan ini untuk mempertahankan kekuasaan (divide et impera).

Penyebab:

-

Kebijakan kolonial yang memihak kelompok tertentu, seperti memberikan hak monopoli perdagangan kepada Tionghoa.

-

Misionaris Kristen yang berupaya mengkonversi penduduk pribumi, terutama di Sulawesi dan Maluku, memicu resistensi dari komunitas Muslim.

-

Kebangkitan Islam modern melalui organisasi seperti Muhammadiyah (didirikan 1912), yang menentang pengaruh budaya Barat.

Dampak:

-

Konflik antar-komunitas, seperti kerusuhan anti-Tionghoa di Surabaya pada 1932, dipicu oleh kecemburuan ekonomi.

-

Munculnya gerakan reformasi Islam yang memperjuangkan pendidikan dan kesejahteraan, tetapi juga meningkatkan ketegangan dengan komunitas non-Muslim.

-

Resistensi budaya terhadap asimilasi Barat, seperti penolakan terhadap pakaian Eropa oleh kaum priyayi Jawa.

Contoh: Pada 1930-an, Muhammadiyah mendirikan ratusan sekolah dan rumah sakit di Jawa untuk menandingi institusi misionaris Kristen, mencerminkan ketegangan agama yang berkembang.

Respons Masyarakat terhadap Masalah Sosial

Masyarakat Indonesia pada 1930-an menunjukkan berbagai respons terhadap masalah sosial, dari adaptasi hingga perlawanan:

1. Gerakan Nasionalisme

Kaum terpelajar, yang sebagian besar lulusan sekolah Belanda atau organisasi seperti Taman Siswa, memimpin gerakan nasionalisme untuk menentang ketimpangan sosial dan diskriminasi. Contohnya:

-

Soekarno dan PNI memobilisasi massa melalui pidato-pidato tentang persatuan dan kemerdekaan, meskipun ia diasingkan ke Ende pada 1933.

-

Sarekat Islam memperjuangkan hak-hak ekonomi pribumi, seperti akses ke kredit dan pasar, untuk melawan dominasi Tionghoa dan Eropa.

-

Kongres Perempuan Indonesia (1928 dan seterusnya) menyoroti isu pendidikan dan kesehatan untuk perempuan, menentang poligami dan perkawinan anak.

2. Pendidikan Alternatif

Organisasi seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah mendirikan sekolah untuk memberikan pendidikan yang terjangkau dan berbasis budaya lokal. Pada 1935, Taman Siswa memiliki 166 sekolah dengan 6.500 siswa, sementara Muhammadiyah mengelola 1.774 sekolah (Ricklefs, 2001). Sekolah-sekolah ini mengajarkan nasionalisme dan keterampilan praktis, membantu mengurangi buta huruf.

3. Perlawanan Buruh

Buruh di perkebunan dan pelabuhan mulai mengorganisir pemogokan, meskipun sering kali ditekan. Sarekat Buruh Perkeboenan pada 1930-an menuntut upah yang adil dan kondisi kerja yang lebih baik, meskipun represi kolonial membatasi keberhasilan mereka.

4. Adaptasi Sosial

Banyak masyarakat pedesaan beradaptasi dengan kemiskinan melalui ekonomi subsisten, seperti menanam padi atau sayuran di sela tanaman ekspor. Komunitas Tionghoa dan Indo-Eropa juga membentuk organisasi sosial, seperti Chung Hwa Hui, untuk mendukung pendidikan dan kesejahteraan anggota mereka.

Dampak Masalah Sosial pada Masyarakat

Masalah sosial pada 1930-an memiliki dampak jangka panjang:

-

Ketimpangan Sosial: Hierarki rasial dan ekonomi memperlebar jurang antara elit dan rakyat jelata, menciptakan ketegangan yang kemudian dieksploitasi dalam revolusi 1945.

-

Kebangkitan Nasionalisme: Diskriminasi dan kemiskinan memicu kesadaran kolektif tentang identitas “Indonesia,” yang menjadi kekuatan pendorong kemerdekaan.

-

Perubahan Budaya: Pendidikan nasionalis dan reformasi Islam mengubah nilai-nilai tradisional, dengan kaum muda mulai menolak feodalisme dan kolonialisme.

-

Kerusuhan Sosial: Ketegangan antar-komunitas, seperti konflik pribumi-Tionghoa, menjadi preseden untuk kerusuhan serupa pada masa pasca-kemerdekaan.

Relevansi Historis

Masalah sosial pada 1930-an memiliki relevansi besar bagi sejarah Indonesia:

-

Fondasi Kemerdekaan: Ketimpangan dan diskriminasi yang dialami masyarakat menjadi bahan bakar gerakan nasionalisme, yang memuncak pada Proklamasi Kemerdekaan 1945.

-

Warisan Pendidikan: Sekolah-sekolah seperti Taman Siswa dan Muhammadiyah meletakkan dasar sistem pendidikan nasional pasca-kolonial.

-

Ketegangan Sosial: Isu ketimpangan ekonomi dan konflik antar-komunitas tetap relevan hingga kini, terlihat dalam tantangan seperti kemiskinan dan intoleransi.

-

Resistensi terhadap Eksploitasi: Perlawanan buruh dan petani pada 1930-an menjadi inspirasi bagi gerakan sosial di Indonesia modern, seperti serikat pekerja atau advokasi hak petani.

Tantangan dalam Mengatasi Masalah Sosial

-

Represi Kolonial: Pemerintah kolonial membatasi organisasi politik dan serikat buruh, menghambat upaya perubahan sosial.

-

Keterbatasan Sumber Daya: Kemiskinan dan kurangnya akses ke pendidikan membatasi kemampuan masyarakat untuk mengorganisir perlawanan yang efektif.

-

Perpecahan Internal: Perbedaan agama, etnis, dan kelas sering melemahkan solidaritas, seperti konflik antara Sarekat Islam dan PKI.

-

Krisis Ekonomi Global: Depresi Besar memperburuk kemampinan pemerintah kolonial dan masyarakat untuk berinvestasi dalam kesejahteraan sosial.

Rekomendasi untuk Penelitian Lebih Lanjut

Untuk memahami masalah sosial pada 1930-an secara lebih mendalam, penelitian dapat difokuskan pada:

-

Arsip Kolonial: Menganalisis laporan tahunan pemerintah Hindia Belanda untuk data tentang kemiskinan, kesehatan, dan pendidikan.

-

Perspektif Lokal: Meneliti sumber-sumber pribumi, seperti koran atau memoar dari tokoh seperti Soekarno atau Kartini, untuk memahami pengalaman masyarakat.

-

Peran Perempuan: Mengkaji kontribusi perempuan dalam gerakan sosial, seperti melalui Kongres Perempuan Indonesia.

-

Dampak Budaya: Menelusuri bagaimana seni dan sastra pada 1930-an, seperti karya Balai Pustaka, mencerminkan masalah sosial.

Penelitian dan Data Pendukung

-

Ricklefs (2001): A History of Modern Indonesia since c.1200 – Menyediakan data tentang populasi, pendidikan, dan ekonomi pada 1930-an.

-

Vickers (2005): A History of Modern Indonesia – Menganalisis dampak Depresi Besar dan ketimpangan sosial.

-

Gouda (2008): Dutch Culture Overseas – Membahas diskriminasi rasial dan kemiskinan pribumi.

-

Cribb (1994): The Late Colonial State in Indonesia – Menyoroti eksploitasi tenaga kerja dan hierarki sosial.

-

Bulletin of Indonesian Economic Studies (2000): Memberikan statistik tentang kesehatan dan malnutrisi.

Kesimpulan

Masalah sosial di Indonesia pada tahun 1930-an, di bawah kekuasaan kolonial Belanda, mencakup kemiskinan, diskriminasi rasial, keterbatasan pendidikan dan kesehatan, eksploitasi tenaga kerja, serta ketegangan agama dan budaya. Masalah ini diperburuk oleh Depresi Besar, kebijakan kolonial yang eksploitatif, dan hierarki sosial berbasis ras. Meskipun menghadapi represi, masyarakat merespons melalui gerakan nasionalisme, pendidikan alternatif, dan perlawanan buruh, yang menjadi fondasi perjuangan kemerdekaan. Dampak masalah sosial ini tidak hanya membentuk dinamika sosial pada masa itu, tetapi juga meninggalkan warisan yang relevan bagi Indonesia modern, terutama dalam hal ketimpangan ekonomi dan solidaritas nasional. Dengan memahami konteks historis ini, kita dapat menghargai kompleksitas perjuangan sosial dan politik yang membentuk identitas bangsa Indonesia.

BACA JUGA: Perkembangan Teknologi Militer Prancis: Inovasi dan Dampak Global

BACA JUGA: Karier Blitz: Perjalanan dari Indonesia Menuju Panggung Hollywood

BACA JUGA: Sejarah Karier Sylvester Stallone: Perjalanan dari Aktor Pendatang Baru Menuju Ikon Hollywood