semdinlihaber.com, 30 APRIL 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

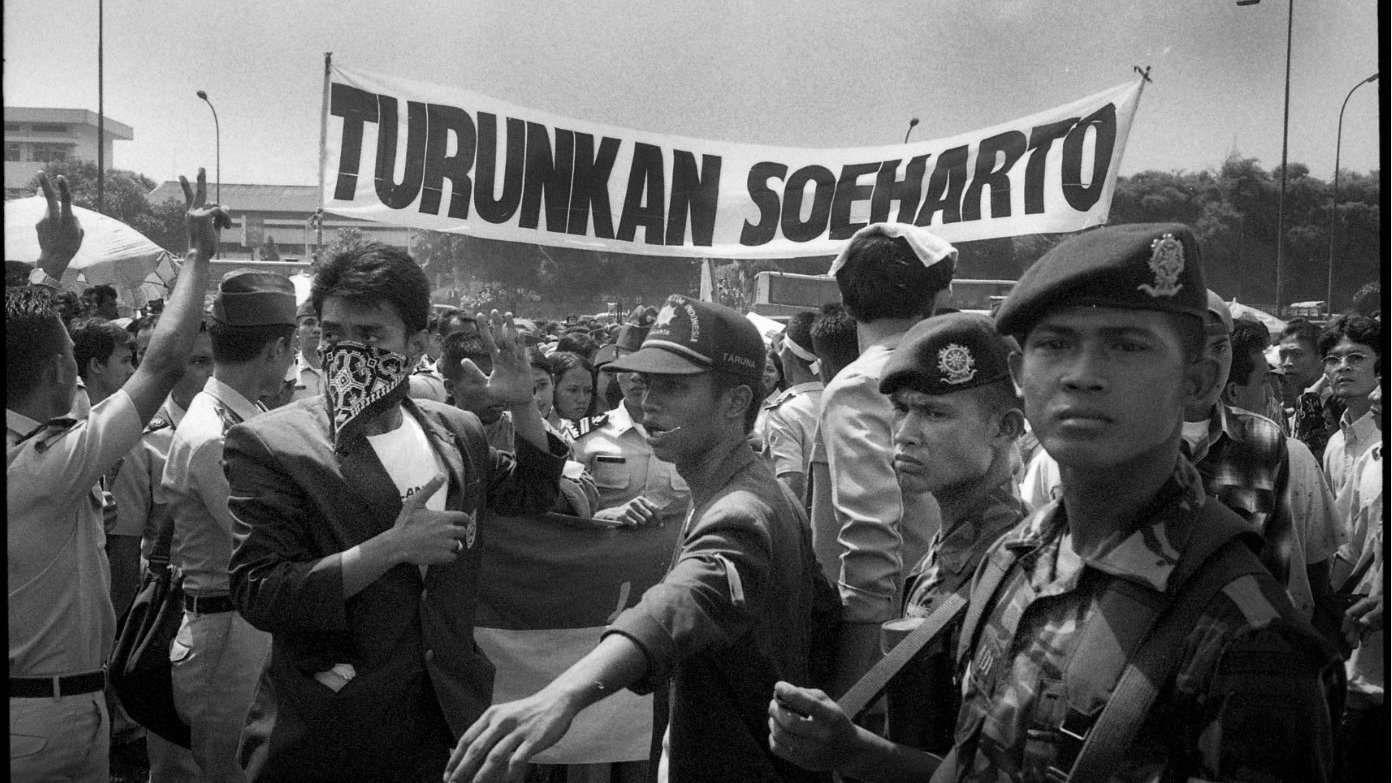

Tahun 1998 merupakan salah satu periode paling kelam dalam sejarah modern Indonesia. Ditandai oleh krisis multidimensional—ekonomi, politik, hukum, dan sosial—tahun ini menjadi titik balik yang mengakhiri kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto dan memicu era Reformasi. Masalah sosial yang muncul pada 1998 tidak hanya mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintahan, tetapi juga memperlihatkan keretakan sosial yang dalam, termasuk konflik antaretnis, kekerasan berbasis ras, dan pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Puncaknya adalah Kerusuhan Mei 1998, sebuah tragedi yang menewaskan lebih dari seribu orang, menyebabkan kerugian material triliunan rupiah, dan meninggalkan luka sosial yang masih terasa hingga kini.

Artikel ini akan membahas secara rinci dan profesional masalah sosial di Indonesia pada tahun 1998, dengan fokus pada penyebab, manifestasi, dampak, dan upaya penanganan. Kami akan menguraikan konteks krisis multidimensional, peristiwa utama seperti Kerusuhan Mei 1998, serta implikasi jangka panjang terhadap masyarakat Indonesia. Sumber-sumber yang digunakan mencakup laporan resmi, analisis akademis, dan dokumentasi media untuk memastikan keakuratan dan kedalaman informasi.

Konteks Krisis Multidimensional 1998

Untuk memahami masalah sosial di Indonesia pada 1998, kita perlu melihat konteks krisis multidimensional yang menjadi pemicunya. Krisis ini meliputi beberapa aspek:

1. Krisis Ekonomi

Krisis finansial Asia yang dimulai pada Juli 1997, ketika nilai tukar baht Thailand anjlok, menyebar ke Indonesia dan menyebabkan merosotnya nilai rupiah dari Rp2.450 menjadi Rp4.000 per dolar AS antara Juli dan Oktober 1997. Pada Januari 1998, rupiah jatuh hingga sepertiga nilai awalnya, mencapai level terendah di Rp17.000 per dolar. Dampaknya meliputi:

-

Inflasi dan Kenaikan Harga: Harga bahan pokok melonjak, dengan sembako seperti beras, minyak goreng, dan gula menjadi sulit terjangkau. Persediaan sembako menipis pada akhir 1997, memperburuk kelaparan di kalangan masyarakat miskin.

-

Pengangguran Massal: Banyak perusahaan bangkrut, terutama di sektor properti, dengan 786 pengembang anggota Real Estate Indonesia kolaps. Jutaan pekerja kehilangan pekerjaan, meningkatkan kemiskinan dan ketidakstabilan sosial.

-

Utang Luar Negeri: Pada akhir 1996, utang luar negeri Indonesia mencapai 109,3 miliar dolar AS (48% dari PDB), jauh lebih besar dibandingkan Thailand. Ketidakmampuan pemerintah menangani krisis moneter memperburuk situasi.

2. Krisis Politik

Pemerintahan Orde Baru di bawah Soeharto, yang telah berkuasa selama 32 tahun, ditandai oleh otoritarianisme, korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Krisis politik pada 1998 dipicu oleh:

-

Represi Politik: Kebijakan represif seperti pelaksanaan Lima Paket UU Politik menciptakan demokrasi rekayasa, membatasi kebebasan berpendapat, dan menuduh kritik terhadap pemerintah sebagai tindakan subversif.

-

Dwi Fungsi ABRI: Militer memiliki peran ganda sebagai alat keamanan dan politik, memasung partisipasi sipil dalam pemerintahan.

-

Pemilu 1997: Pemilu yang dimenangkan Golkar dengan 75% suara ditandai oleh kecurangan, memicu protes dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan meningkatkan ketegangan politik.

3. Krisis Hukum

Krisis hukum terlihat dari pelanggaran HAM yang sistematis, seperti:

-

Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh dan penumpasan Organisasi Papua Merdeka (OPM) di Papua, yang menyebabkan kekerasan terhadap warga sipil.

-

Kasus Marsinah: Pembunuhan aktivis buruh Marsinah pada 1993, yang tidak pernah terpecahkan, menjadi simbol ketidakadilan hukum.

-

Penculikan Aktivis: Sejumlah aktivis pro-demokrasi diculik oleh aparat pada 1997-1998, beberapa di antaranya hilang hingga kini.

4. Krisis Sosial

Krisis ekonomi dan politik memicu ketegangan sosial, termasuk:

-

Kesenjangan Sosial: Kesenjangan ekonomi antara elit penguasa dan masyarakat miskin semakin lebar, memicu kecemburuan sosial.

-

Konflik Antaretnis: Sentimen anti-Tionghoa meningkat, dipicu oleh stereotip bahwa etnis Tionghoa menguasai ekonomi, meskipun banyak di antara mereka juga menderita akibat krisis.

-

Krisis Kepercayaan: Ketidakmampuan pemerintah menangani krisis menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Manifestasi Masalah Sosial: Kerusuhan Mei 1998

Puncak masalah sosial pada 1998 adalah Kerusuhan Mei 1998, yang terjadi pada 13-15 Mei 1998, terutama di Jakarta, Medan, dan Surakarta, dengan insiden kecil di kota lain seperti Bandung. Kerusuhan ini merupakan kombinasi dari protes anti-pemerintah, kekerasan rasial, dan penjarahan massal, yang dipicu oleh krisis multidimensional dan diperparah oleh Tragedi Trisakti.

1. Tragedi Trisakti (12 Mei 1998)

Pada 12 Mei 1998, sekitar 10.000 mahasiswa Universitas Trisakti di Jakarta Barat menggelar demonstrasi damai menuntut pengunduran diri Soeharto. Mereka berencana berbaris menuju Gedung DPR/MPR, tetapi dihadang aparat keamanan. Ketegangan meningkat ketika polisi dan militer menembaki mahasiswa yang sedang membubarkan diri. Empat mahasiswa—Elang Mulia Lesmana, Heri Hertanto, Hafidin Royan, dan Hendriawan Sie—tewas, dan puluhan lainnya luka-luka. Peristiwa ini memicu kemarahan nasional dan menjadi katalis kerusuhan.

2. Kronologi Kerusuhan Mei 1998

Kerusuhan Mei 1998 terjadi dalam beberapa tahap:

-

13 Mei 1998: Pemakaman mahasiswa Trisakti memicu kemarahan masyarakat. Di Jakarta, massa mulai menyerang toko, perusahaan, dan kendaraan, terutama milik etnis Tionghoa. Penjarahan terjadi di Glodok, Pluit, dan Cengkareng. Kebakaran besar melanda Mal Klender, menewaskan sekitar 400 orang yang terjebak di dalamnya.

-

14 Mei 1998: Kerusuhan mencapai puncaknya di Jakarta, dengan penjarahan dan pembakaran toko serta rumah. Di Medan, pasar dan toko milik etnis Tionghoa dijarah, meskipun toko bertanda “Milik Pribumi” dibiarkan. Di Surakarta, kerusuhan juga menargetkan bisnis Tionghoa, meskipun dianggap kurang anti-Tionghoa dibandingkan Jakarta.

-

15 Mei 1998: Kerusuhan mulai mereda, tetapi kerugian sudah sangat besar. Soeharto, yang baru kembali dari KTT G-15 di Kairo, menghadapi tekanan besar untuk mundur.

3. Kekerasan Berbasis Ras dan Gender

Kerusuhan Mei 1998 ditandai oleh kekerasan yang menargetkan etnis Tionghoa, terutama di Jakarta dan Medan:

-

Penjarahan dan Pembakaran: Banyak toko dan rumah milik etnis Tionghoa dijarah dan dibakar. Massa menulis “Milik Pribumi” atau “Pro-Reformasi” di toko untuk menghindari serangan, tetapi banyak yang tetap diserang setelah diketahui milik Tionghoa.

-

Kekerasan Seksual: Laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) mencatat 168 kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual, sebagian besar menimpa perempuan etnis Tionghoa. Kekerasan ini bersifat sistematis, dengan beberapa korban diperkosa beramai-ramai, dianiaya, dan dibunuh. Salah satu kasus tragis adalah pembunuhan Ita Martadinata Haryono, seorang siswi SMA berusia 18 tahun dan relawan kemanusiaan, yang diperkosa dan disiksa karena aktivitasnya.

-

Migrasi Etnis Tionghoa: Akibat kerusuhan, banyak etnis Tionghoa bermigrasi ke Malaysia, Singapura, Australia, dan negara lain, merasa dikhianati oleh negara. Yang tetap tinggal membentuk kelompok pertahanan atau mengungsi ke tempat aman.

4. Korban dan Kerugian

Menurut berbagai sumber, dampak Kerusuhan Mei 1998 sangat besar:

-

Korban Jiwa: TGPF melaporkan 1.190 kematian, dengan 451 kematian di Jakarta menurut Polda Metro. Banyak korban tewas akibat kebakaran, seperti di Mal Klender, atau kekerasan massa.

-

Korban Luka: Sekitar 91 orang luka-luka di Jakarta, dengan ratusan lainnya di kota lain.

-

Kerugian Material: Kerugian diperkirakan mencapai Rp3,1 triliun (US$260 juta), dengan ribuan toko, rumah, dan kendaraan hancur.

-

Pengungsi: Sekitar 70.000 orang mengungsi, terutama etnis Tionghoa, ke wilayah yang dianggap aman.

Penyebab Masalah Sosial 1998

Masalah sosial pada 1998 tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi merupakan akumulasi dari berbagai faktor:

1. Krisis Ekonomi sebagai Pemicu

Krisis moneter 1997-1998 menciptakan ketidakpuasan massal. Kenaikan harga BBM sebesar 70% dan biaya listrik 300% pada Mei 1998 memicu kemarahan, terutama di kalangan masyarakat miskin yang sudah kesulitan memenuhi kebutuhan dasar.

2. Diskriminasi Sistemik terhadap Etnis Tionghoa

Selama Orde Baru, etnis Tionghoa menghadapi diskriminasi sistematis, seperti pembatasan budaya, pelarangan bahasa Mandarin, dan stereotip sebagai “sapi perah” ekonomi. Ketegangan ini dimanfaatkan untuk mengalihkan kemarahan masyarakat dari pemerintah ke etnis Tionghoa.

3. Provokasi dan Organisasi Kerusuhan

Laporan TGPF dan Komnas HAM menemukan bahwa kerusuhan diorganisir oleh kelompok dengan ciri-ciri mirip anggota militer, yang memanfaatkan kekecewaan publik untuk menciptakan kekacauan. Beberapa tokoh, seperti Amien Rais, menyebut kerusuhan di Surakarta didalangi, bukan sekadar aksi massa spontan.

4. Kegagalan Pemerintah

Ketidakmampuan pemerintah menangani krisis ekonomi, politik, dan sosial menyebabkan hilangnya legitimasi. Soeharto, yang kembali terpilih pada Maret 1998 untuk periode ketujuh, dianggap tidak responsif terhadap aspirasi rakyat.

5. Peran Mahasiswa

Gerakan mahasiswa, yang dimulai sejak 1997, menjadi katalis perubahan. Demonstrasi di kampus-kampus seperti ITB, UGM, dan Trisakti menuntut reformasi dan pengunduran diri Soeharto, tetapi represi aparat memicu eskalasi kekerasan.

Dampak Masalah Sosial 1998

Masalah sosial pada 1998 memiliki dampak jangka pendek dan panjang yang signifikan:

1. Jangka Pendek

-

Jatuhnya Orde Baru: Kerusuhan dan tekanan mahasiswa memaksa Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998, digantikan oleh B.J. Habibie.

-

Trauma Sosial: Kekerasan, terutama terhadap etnis Tionghoa dan korban kekerasan seksual, meninggalkan luka psikologis yang mendalam. Banyak korban, seperti yang diwawancarai BBC, masih mengalami gangguan psikologis.

-

Kerusakan Infrastruktur: Ribuan bangunan hancur, memperburuk kondisi ekonomi lokal.

2. Jangka Panjang

-

Reformasi Politik: Peristiwa 1998 memicu reformasi, termasuk kebebasan pers, pemilu demokratis, dan penghapusan Dwi Fungsi ABRI. Masyarakat menjadi lebih kritis terhadap pemerintah dan aktif dalam politik.

-

Kesadinsidearan HAM: Peristiwa ini meningkatkan kesadaran tentang HAM, meskipun kasus pelanggaran seperti pemerkosaan dan penculikan belum sepenuhnya terpecahkan.

-

Konflik Pro dan Kontra Reformasi: Reformasi menyisakan polarisasi antara kelompok pro dan kontra, yang memengaruhi dinamika sosial dan politik hingga kini.

-

Stigma Etnis Tionghoa: Meskipun banyak etnis Tionghoa kembali setelah kerusuhan, stigma dan ketegangan antaretnis tetap ada di beberapa wilayah.

Upaya Penanganan dan Tantangan

1. Pembentukan TGPF

Pada 1998, pemerintah membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) untuk menyelidiki kerusuhan. TGPF menemukan bukti bahwa kerusuhan diorganisir dan melibatkan pelanggaran HAM berat, tetapi hingga 2010, proses hukum masih terhenti.

2. Pemenuhan Hak Korban

Pada 2023, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023 untuk penyelesaian non-yudisial pelanggaran HAM, termasuk memberikan bantuan seperti Kartu Indonesia Sehat dan Program Keluarga Harapan. Namun, persyaratan berbasis nama dan alamat menyulitkan penyintas kekerasan seksual untuk mengakses bantuan.

3. Tantangan

-

Ketidakjelasan Pelaku: Hingga kini, dalang kerusuhan belum terungkap, menyebabkan ketidakpuasan keluarga korban.

-

Stigma Korban Kekerasan Seksual: Banyak korban enggan melapor karena stigma sosial dan kurangnya perlindungan.

-

Keadilan yang Tertunda: Meskipun ada desakan dari kelompok seperti Jaringan Solidaritas Korban untuk Keadilan, kasus pelanggaran HAM 1998 masih belum menemui titik terang.

Kesimpulan

Masalah sosial di Indonesia pada tahun 1998, yang mencapai puncaknya dalam Kerusuhan Mei 1998, merupakan cerminan dari krisis multidimensional yang melanda negara. Krisis ekonomi memicu kemiskinan dan pengangguran, krisis politik memperburuk represi dan KKN, dan krisis sosial memunculkan kekerasan antaretnis serta pelanggaran HAM. Kerusuhan ini tidak hanya menewaskan ribuan orang dan menyebabkan kerugian material besar, tetapi juga meninggalkan trauma sosial yang masih terasa hingga kini.

Meskipun peristiwa ini memicu Reformasi dan membawa perubahan positif seperti demokratisasi dan kebebasan berpendapat, tantangan seperti keadilan bagi korban, penyelesaian pelanggaran HAM, dan rekonsiliasi antaretnis tetap ada. Pemerintah, masyarakat, dan komunitas internasional perlu bekerja sama untuk memastikan bahwa luka sejarah ini dapat disembuhkan dan tidak terulang di masa depan. Sebagai bangsa, Indonesia harus belajar dari 1998 untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan menghormati HAM.

BACA JUGA: Teknologi AI Dan Kemajuan Teknologi Lain Di Masa Depan

BACA JUGA: 🧠 Justin Bieber: Kesehatan Mental dan Lingkaran Sosial yang Menyusut