semdinlihaber.com, 8 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Tahun 1920-an adalah periode penting dalam sejarah Indonesia, yang saat itu dikenal sebagai Hindia Belanda, di bawah kolonialisme Belanda. Dekade ini ditandai oleh transformasi sosial, ekonomi, dan politik yang signifikan, seiring munculnya gerakan nasionalisme, perubahan struktur masyarakat, dan tantangan akibat eksploitasi kolonial. Namun, di balik dinamika ini, berbagai masalah sosial membayangi kehidupan masyarakat pribumi, etnis Tionghoa, dan kelompok lainnya, mulai dari kemiskinan, ketimpangan sosial, diskriminasi, hingga krisis pendidikan dan kesehatan. Artikel ini menyajikan analisis profesional, mendalam, dan terperinci tentang masalah sosial di Indonesia pada tahun 1920-an, mencakup konteks historis, jenis masalah sosial, penyebab, dampak, respons masyarakat, dan relevansinya dengan perkembangan nasionalisme serta perjuangan kemerdekaan.

Konteks Historis Tahun 1920-an di Indonesia

1. Latar Belakang Kolonial

Pada tahun 1920-an, Indonesia berada di bawah kekuasaan Belanda melalui Vereenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) hingga diambil alih oleh pemerintah Belanda pada 1800. Kolonialisme Belanda berfokus pada eksploitasi sumber daya alam, seperti rempah-rempah, gula, kopi, dan teh, melalui sistem tanam paksa (cultuurstelsel) hingga akhir abad ke-19, yang kemudian digantikan oleh sistem ekonomi liberal. Pada 1920-an, ekonomi perkebunan dan perdagangan tetap menjadi tulang punggung kolonialisme, dengan perusahaan besar seperti Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM) mendominasi.

Masyarakat Hindia Belanda terbagi dalam hierarki sosial yang ketat:

-

Eropa (Belanda): Elit penguasa, termasuk pejabat kolonial, pedagang, dan pengusaha perkebunan.

-

Pribumi: Mayoritas penduduk, terutama petani dan buruh, yang hidup dalam kemiskinan dan tunduk pada sistem feodal serta eksploitasi kolonial.

-

Tionghoa dan Indo-Eropa: Kelompok perantara yang sering bekerja sebagai pedagang, pegawai, atau pengelola perkebunan, tetapi menghadapi diskriminasi dari Belanda dan ketegangan dengan pribumi.

-

Bangsa Timur Asing Lain: Termasuk Arab dan India, yang berperan dalam perdagangan kecil.

2. Kebangkitan Nasionalisme

Dekade 1920-an menyaksikan perkembangan gerakan nasionalisme, dipicu oleh organisasi seperti Budi Utomo (1908), Sarekat Islam (1912), Indische Partij (1912), dan Partai Komunis Indonesia (PKI) (1920). Organisasi ini memperjuangkan hak-hak pribumi, kesetaraan sosial, dan kemerdekaan, menyoroti masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidakadilan. Pendidikan Belanda yang terbatas bagi pribumi juga menghasilkan elit terdidik, seperti Soekarno dan Mohammad Hatta, yang menjadi katalis perubahan.

3. Konteks Global

Tahun 1920-an dipengaruhi oleh dinamika global, seperti Revolusi Rusia (1917), yang menginspirasi gerakan sosialis di Indonesia, dan Depresi Ekonomi Dunia (1929), yang mulai memengaruhi harga komoditas perkebunan. Ide-ide anti-kolonialisme dari tokoh seperti Mahatma Gandhi juga menyebar ke Hindia Belanda, memperkuat semangat perlawanan.

Masalah Sosial Utama di Indonesia pada Tahun 1920-an

Masalah sosial di Indonesia pada dekade ini berakar pada eksploitasi kolonial, struktur masyarakat yang hierarkis, dan keterbatasan akses terhadap pendidikan serta kesehatan. Berikut adalah analisis terperinci:

1. Kemiskinan dan Ketimpangan Ekonomi

-

Deskripsi: Mayoritas penduduk pribumi, terutama petani dan buruh perkebunan, hidup dalam kemiskinan ekstrem. Sistem perkebunan kolonial memaksa petani menyerahkan sebagian besar hasil panen sebagai pajak atau sewa tanah, sementara upah buruh sangat rendah (misalnya, 10–20 sen per hari untuk buruh perkebunan di Jawa).

-

Penyebab:

-

Eksploitasi ekonomi kolonial, dengan fokus pada ekspor komoditas seperti gula, teh, dan karet, yang menguntungkan Belanda tetapi merugikan petani lokal.

-

Sistem feodal di wilayah seperti Jawa dan Sumatra, di mana bangsawan pribumi (priyayi) dan kepala desa memungut upeti dari petani.

-

Ketimpangan kepemilikan tanah, di mana sebagian besar tanah subur dikuasai oleh perusahaan Belanda atau elit lokal.

-

-

Dampak:

-

Kelaparan dan malnutrisi melanda daerah pedesaan, terutama di Jawa Tengah dan Jawa Timur, karena petani kehilangan hasil panen untuk kebutuhan sendiri.

-

Peningkatan migrasi ke kota seperti Batavia (Jakarta) dan Surabaya, menciptakan permukiman kumuh dan masalah urbanisasi.

-

Ketegangan sosial antara petani dan pengelola perkebunan, yang memicu protes seperti pemogokan buruh di Deli, Sumatra, pada 1920.

-

-

Contoh: Menurut sejarawan Sartono Kartodirdjo, pada 1920-an, sekitar 70% petani di Jawa hidup di bawah garis kemiskinan, dengan sebagian besar pendapatan mereka diserap oleh pajak kolonial dan sewa tanah.

2. Diskriminasi dan Ketegangan Etnis

-

Deskripsi: Masyarakat Hindia Belanda terbagi dalam hierarki rasial, dengan Belanda di puncak, diikuti Indo-Eropa, Tionghoa, dan pribumi di posisi terbawah. Diskriminasi terhadap pribumi dan Tionghoa mencakup akses terbatas ke pekerjaan, pendidikan, dan hak hukum.

-

Penyebab:

-

Kebijakan kolonial yang memisahkan kelompok etnis melalui sistem hukum (passenstelsel untuk pribumi, segregasi perumahan di kota).

-

Stereotip rasial Belanda yang menganggap pribumi “malas” dan Tionghoa “serakah,” memperdalam ketegangan.

-

Persaingan ekonomi antara pribumi dan Tionghoa, terutama dalam perdagangan kecil, yang memicu konflik seperti kerusuhan anti-Tionghoa di Batavia pada 1920-an.

-

-

Dampak:

-

Ketegangan etnis melemahkan solidaritas antar kelompok, menghambat upaya kolektif melawan kolonialisme.

-

Pribumi dan Tionghoa menghadapi diskriminasi dalam pekerjaan pemerintahan, dengan Belanda lebih memilih Indo-Eropa untuk posisi administratif.

-

Organisasi seperti Sarekat Islam awalnya menargetkan Tionghoa sebagai “penutup” ketidakpuasan terhadap Belanda, meskipun fokusnya kemudian beralih ke anti-kolonialisme.

-

-

Contoh: Pada 1923, kerusuhan di Kudus, Jawa Tengah, antara pribumi dan Tionghoa dipicu oleh persaingan ekonomi, menewaskan beberapa orang dan merusak toko-toko Tionghoa.

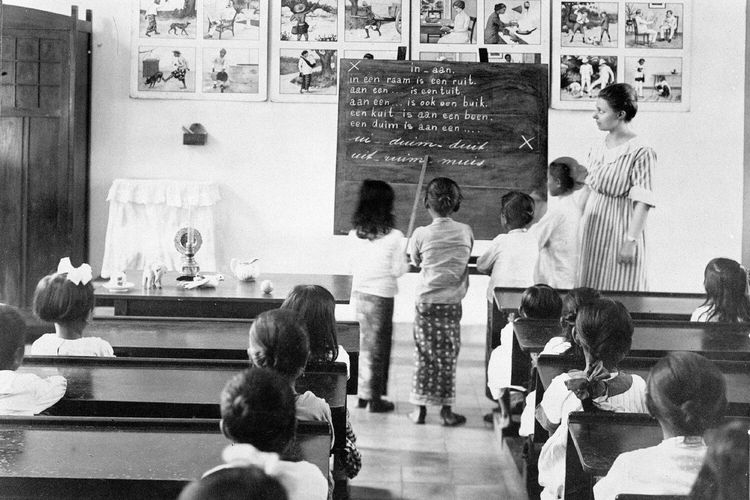

3. Krisis Pendidikan

-

Deskripsi: Akses pendidikan bagi pribumi sangat terbatas, dengan hanya sekitar 2% anak pribumi di Jawa yang mengenyam pendidikan formal pada 1920-an. Sekolah Belanda seperti Hollandsch-Inlandsche School (HIS) dan Europeesche Lagere School (ELS) diperuntukkan bagi elit pribumi dan Indo-Eropa, sementara pendidikan rakyat (volksscholen) minim dan berkualitas rendah.

-

Penyebab:

-

Kebijakan kolonial yang sengaja membatasi pendidikan pribumi untuk mencegah munculnya elit terdidik yang dapat menentang Belanda.

-

Keterbatasan dana untuk pendidikan rakyat, karena anggaran kolonial diprioritaskan untuk infrastruktur perkebunan dan militer.

-

Norma budaya feodal yang membatasi pendidikan anak perempuan dan kelas bawah.

-

-

Dampak:

-

Tingkat buta huruf tinggi, mencapai 90% di kalangan pribumi pada 1920-an, menghambat mobilitas sosial dan kesadaran politik.

-

Ketimpangan pendidikan antara pribumi dan Belanda memperkuat hierarki sosial, dengan hanya segelintir pribumi yang bisa masuk ke sekolah tinggi seperti STOVIA (sekolah dokter) atau OSVIA (sekolah administrasi).

-

Munculnya sekolah alternatif seperti Taman Siswa (didirikan 1922 oleh Ki Hajar Dewantara), yang menawarkan pendidikan nasionalis untuk melawan hegemoni Belanda.

-

-

Contoh: Menurut data kolonial, pada 1920, hanya 1.500 anak pribumi di Jawa yang terdaftar di HIS, dibandingkan dengan 15.000 anak Indo-Eropa dan Belanda.

4. Masalah Kesehatan dan Sanitasi

-

Deskripsi: Kondisi kesehatan masyarakat buruk, dengan penyakit seperti malaria, tuberkulosis, dan disentri menyebar luas, terutama di pedesaan dan permukiman buruh. Sanitasi di kota seperti Batavia juga buruk, dengan saluran air terbuka dan minimnya akses air bersih.

-

Penyebab:

-

Kurangnya investasi kolonial dalam infrastruktur kesehatan, karena fokus pada keuntungan ekonomi.

-

Kondisi kerja buruh perkebunan yang tidak sehat, seperti tinggal di barak sempit tanpa ventilasi.

-

Minimnya pendidikan kesehatan, memperparah penyebaran penyakit menular.

-

-

Dampak:

-

Angka kematian tinggi, terutama pada anak-anak, dengan angka kematian bayi mencapai 200 per 1.000 kelahiran di Jawa pada 1920-an.

-

Produktivitas buruh menurun akibat penyakit kronis, memengaruhi ekonomi lokal.

-

Ketidakpuasan terhadap kolonialisme meningkat, karena masyarakat melihat Belanda gagal menyediakan layanan dasar seperti kesehatan.

-

-

Contoh: Wabah malaria di perkebunan Deli, Sumatra, pada 1921 menewaskan ratusan buruh, memicu protes terhadap pengelola perkebunan Belanda.

5. Eksploitasi Buruh dan Kondisi Kerja

-

Deskripsi: Buruh perkebunan dan pelabuhan menghadapi kondisi kerja yang keras, dengan jam kerja panjang (12–14 jam per hari), upah rendah, dan minimnya perlindungan hukum. Wanita dan anak-anak juga sering bekerja sebagai buruh dengan upah lebih rendah.

-

Penyebab:

-

Sistem kontrak kerja (koeli) yang menyerupai perbudakan modern, di mana buruh terikat kontrak jangka panjang tanpa kebebasan berpindah.

-

Ketergantungan ekonomi kolonial pada tenaga kerja murah untuk memaksimalkan keuntungan.

-

Kurangnya regulasi ketenagakerjaan, karena Belanda memprioritaskan kepentingan perusahaan.

-

-

Dampak:

-

Pemogokan buruh meningkat, seperti pemogokan di perkebunan tembakau Deli (1920) dan pelabuhan Surabaya (1925), yang sering dipimpin oleh Sarekat Islam atau PKI.

-

Radikalisasi buruh, dengan PKI memanfaatkan ketidakpuasan untuk mengorganisir pemberontakan, seperti pemberontakan 1926–1927.

-

Ketegangan antara buruh dan pengelola perkebunan, yang sering berujung pada kekerasan atau penahanan.

-

-

Contoh: Pada 1920, pemogokan di perkebunan karet di Jawa Barat melibatkan 5.000 buruh, menuntut upah yang lebih baik dan penghapusan hukuman fisik.

6. Ketimpangan Gender dan Hak Perempuan

-

Deskripsi: Perempuan pribumi menghadapi diskriminasi ganda akibat norma patriarki dan kolonialisme. Mereka memiliki akses terbatas ke pendidikan, pekerjaan, dan hak hukum, sementara pernikahan anak dan poligami masih umum di kalangan masyarakat feodal.

-

Penyebab:

-

Norma budaya feodal yang menempatkan perempuan sebagai subordinat laki-laki, terutama di kalangan priyayi Jawa dan bangsawan Sumatra.

-

Kebijakan kolonial yang mengabaikan hak perempuan, karena fokus pada eksploitasi ekonomi.

-

Kurangnya organisasi perempuan yang kuat, meskipun kelompok seperti Putri Mardika (1912) mulai memperjuangkan pendidikan perempuan.

-

-

Dampak:

-

Tingkat buta huruf perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki, dengan hanya 0,5% perempuan pribumi yang mengenyam pendidikan formal pada 1920-an.

-

Eksploitasi perempuan sebagai buruh perkebunan atau pekerja rumah tangga dengan upah rendah.

-

Munculnya kesadaran feminis awal melalui tokoh seperti R.A. Kartini (meskipun meninggal pada 1904) dan organisasi seperti Taman Siswa, yang mempromosikan pendidikan perempuan.

-

-

Contoh: Pada 1928, Kongres Perempuan Indonesia pertama di Yogyakarta (meskipun di luar periode 1920-an) dipengaruhi oleh kesadaran akan ketimpangan gender yang sudah terlihat pada dekade sebelumnya.

Penyebab Struktural Masalah Sosial

Masalah sosial pada 1920-an tidak berdiri sendiri, tetapi merupakan hasil dari faktor struktural dan historis:

-

Kolonialisme Belanda:

-

Eksploitasi ekonomi melalui perkebunan dan perdagangan menciptakan kemiskinan dan ketimpangan.

-

Kebijakan diskriminatif, seperti passenstelsel dan pembatasan pendidikan, memperkuat hierarki sosial.

-

Kurangnya investasi dalam kesejahteraan masyarakat, karena fokus pada keuntungan kolonial.

-

-

Struktur Feodal:

-

Sistem priyayi di Jawa dan bangsawan di Sumatra mempertahankan ketimpangan sosial, dengan petani tunduk pada elit lokal.

-

Norma patriarki membatasi hak perempuan dan anak-anak.

-

-

Keterbatasan Infrastruktur:

-

Minimnya fasilitas kesehatan, pendidikan, dan sanitasi memperburuk kondisi sosial.

-

Urbanisasi tanpa perencanaan menciptakan permukiman kumuh di kota.

-

-

Ketegangan Etnis dan Ekonomi:

-

Persaingan antara pribumi, Tionghoa, dan Indo-Eropa dalam perdagangan dan pekerjaan memicu konflik.

-

Stereotip kolonial memperdalam perpecahan sosial.

-

Respons Masyarakat terhadap Masalah Sosial

Masyarakat Hindia Belanda pada 1920-an menunjukkan berbagai respons terhadap masalah sosial, mulai dari perlawanan terorganisir hingga adaptasi budaya:

-

Gerakan Nasionalis dan Organisasi:

-

Sarekat Islam: Awalnya berfokus pada pemberdayaan ekonomi pribumi, organisasi ini menentang eksploitasi Belanda dan ketimpangan sosial, dengan keanggotaan mencapai 2 juta pada 1919.

-

PKI: Didirikan pada 1920, PKI mengorganisir buruh dan petani untuk menuntut upah yang adil dan kondisi kerja yang lebih baik, meskipun sering ditindas oleh Belanda.

-

Taman Siswa: Didirikan oleh Ki Hajar Dewantara pada 1922, organisasi ini menyediakan pendidikan nasionalis untuk mengatasi krisis pendidikan dan mempromosikan kesetaraan.

-

Budi Utomo: Meskipun kehilangan pengaruh pada 1920-an, organisasi ini tetap mendorong pendidikan dan kebanggaan budaya Jawa.

-

-

Pemogokan dan Pemberontakan:

-

Pemogokan buruh di perkebunan dan pelabuhan, seperti di Deli (1920) dan Surabaya (1925), menunjukkan perlawanan terhadap eksploitasi.

-

Pemberontakan PKI pada 1926–1927, meskipun gagal, mencerminkan ketidakpuasan terhadap kemiskinan dan ketimpangan.

-

-

Inisiatif Komunitas:

-

Komunitas Tionghoa mendirikan sekolah seperti Tiong Hoa Hwee Koan untuk meningkatkan pendidikan anak-anak mereka.

-

Organisasi perempuan seperti Putri Mardika mulai mengadvokasi hak pendidikan dan kesetaraan gender.

-

-

Adaptasi Budaya:

-

Masyarakat pribumi mengembangkan seni dan budaya sebagai bentuk ekspresi, seperti pertunjukan wayang dan kronik lokal, untuk menjaga identitas di tengah tekanan kolonial.

-

Migrasi ke kota menciptakan komunitas urban baru, meskipun sering diiringi dengan tantangan seperti kemiskinan dan kriminalitas.

-

Dampak Masalah Sosial pada Perjuangan Kemerdekaan

Masalah sosial pada 1920-an memiliki dampak jangka panjang terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia:

-

Kebangkitan Nasionalisme:

-

Kemiskinan, diskriminasi, dan ketimpangan memicu kesadaran politik, memperkuat organisasi seperti Sarekat Islam dan PKI.

-

Pendidikan terbatas menghasilkan elit terdidik yang menjadi pemimpin nasionalis, seperti Soekarno, yang mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) pada 1927.

-

-

Radikalisasi Sosial:

-

Eksploitasi buruh dan petani mendorong gerakan radikal, seperti pemberontakan PKI, yang meskipun gagal, meningkatkan tekanan pada Belanda.

-

Pemogokan dan protes menunjukkan potensi perlawanan kolektif.

-

-

Kesatuan dan Perpecahan:

-

Ketegangan etnis antara pribumi dan Tionghoa menghambat solidaritas awal, tetapi organisasi seperti Sarekat Islam akhirnya mengarahkan fokus pada musuh bersama: kolonialisme.

-

Pendidikan nasionalis melalui Taman Siswa membantu membangun identitas “Indonesia” di kalangan pemuda.

-

-

Warisan Jangka Panjang:

-

Masalah sosial 1920-an menjadi bahan bakar ideologi kemerdekaan, dengan tokoh seperti Mohammad Hatta menekankan pentingnya keadilan sosial (social justice) dalam visi Indonesia merdeka.

-

Krisis pendidikan dan kesehatan mendorong pembentukan institusi nasionalis yang bertahan hingga proklamasi kemerdekaan pada 1945.

-

Analisis dan Relevansi dengan Konteks Modern

1. Analisis Masalah Sosial

Masalah sosial pada 1920-an mencerminkan dampak kolonialisme yang tidak hanya mengeksploitasi sumber daya, tetapi juga menciptakan ketimpangan struktural yang mendalam. Hierarki sosial berdasarkan ras, kelas, dan gender memperkuat dominasi Belanda, tetapi juga memicu perlawanan yang menjadi cikal bakal kemerdekaan. Ketegangan etnis, misalnya, menunjukkan kompleksitas masyarakat multikultural yang masih relevan di Indonesia modern.

2. Relevansi dengan Indonesia Modern

-

Kemiskinan dan Ketimpangan: Meskipun Indonesia telah merdeka, ketimpangan ekonomi tetap menjadi isu, dengan 10,6% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan pada 2023 (BPS). Upaya seperti program desentralisasi dan bantuan sosial dapat ditelusuri ke kesadaran sosial yang muncul pada 1920-an.

-

Pendidikan dan Kesehatan: Krisis pendidikan dan kesehatan pada 1920-an mirip dengan tantangan di daerah terpencil Indonesia saat ini, di mana akses ke sekolah dan rumah sakit masih terbatas.

-

Diskriminasi dan Ketegangan Etnis: Isu diskriminasi terhadap kelompok minoritas, seperti etnis Tionghoa, masih muncul dalam bentuk modern, meskipun telah ada kemajuan dalam inklusi sosial.

-

Nasionalisme dan Identitas: Semangat nasionalisme yang lahir dari masalah sosial 1920-an tetap menjadi landasan identitas Indonesia, terlihat dalam peringatan Hari Kebangkitan Nasional setiap 20 Mei.

3. Pelajaran dari 1920-an

Dekade 1920-an mengajarkan bahwa masalah sosial tidak hanya merupakan akibat dari ketidakadilan, tetapi juga katalis untuk perubahan. Organisasi seperti Taman Siswa dan Sarekat Islam menunjukkan pentingnya pendidikan dan solidaritas dalam melawan ketimpangan. Namun, kegagalan pemberontakan PKI 1926–1927 juga menyoroti perlunya strategi yang terkoordinasi dan inklusif untuk mencapai perubahan sistemik.

Rekomendasi untuk Penelitian dan Kebijakan

-

Penelitian Lanjutan:

-

Kebijakan Modern:

-

Tingkatkan akses pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil, mengambil inspirasi dari Taman Siswa yang memprioritaskan pendidikan rakyat.

-

Promosikan dialog antar etnis untuk mengatasi ketegangan, dengan mempelajari dinamika 1920-an sebagai pelajaran historis.

-

Perkuat perlindungan buruh melalui regulasi upah minimum dan kondisi kerja, mengingat eksploitasi buruh pada 1920-an.

-

-

Pendidikan Publik:

Kesimpulan

Tahun 1920-an adalah dekade yang penuh tantangan sosial di Indonesia, yang saat itu berada di bawah cengkeraman kolonialisme Belanda. Kemiskinan, diskriminasi, krisis pendidikan, masalah kesehatan, eksploitasi buruh, dan ketimpangan gender mencerminkan ketidakadilan struktural yang berakar pada eksploitasi ekonomi dan hierarki sosial. Namun, masalah–masalah ini juga menjadi katalis untuk kebangkitan nasionalisme, dengan organisasi seperti Sarekat Islam, PKI, dan Taman Siswa memimpin perlawanan terhadap ketimpangan dan menanamkan benih identitas “Indonesia.”

Dampak masalah sosial 1920-an terasa hingga proklamasi kemerdekaan 1945, membentuk visi keadilan sosial yang menjadi inti Pancasila. Relevansi dekade ini dengan Indonesia modern terlihat dalam tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan diskriminasi, yang menuntut solusi berbasis solidaritas dan pendidikan. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, “Pendidikan adalah senjata untuk membebaskan bangsa.” Masalah sosial 1920-an, meskipun kelam, membuktikan bahwa dari penderitaan dapat lahir perubahan yang mengubah sejarah sebuah bangsa.

Catatan: Untuk penelitian lebih lanjut, konsultasikan sumber seperti Sejarah Nasional Indonesia karya Sartono Kartodirdjo, arsip kolonial di ANRI (Arsip Nasional Republik Indonesia), atau jurnal sejarah seperti Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde. Data dalam artikel ini berdasarkan literatur sejarah hingga 8 Mei 2025.

BACA JUGA: Perkembangan Teknologi Militer Belanda: Inovasi dan Dampak Global

BACA JUGA: Perjalanan Karir Soda (Kim Na-young): Dari Gugudan hingga Panggung Solo

BACA JUGA: Sejarah Karir Leonardo DiCaprio: Dari Aktor Cilik hingga Ikon Hollywood