semdinlihaber.com, 3 MEI 2025

Penulis: Riyan Wicaksono

Editor: Muhammad Kadafi

Tim Redaksi: Diplomasi Internasional Perusahaan Victory88

Dekade 1960-an merupakan periode yang penuh gejolak dalam sejarah Indonesia, ditandai oleh transisi politik, krisis ekonomi, dan konflik sosial yang mendalam. Setelah kemerdekaan pada 1945, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam membangun negara yang stabil dan sejahtera. Namun, pada 1960-an, berbagai masalah sosial muncul sebagai akibat dari ketidakstabilan politik, kemiskinan, polarisasi ideologi, dan dampak dari kebijakan pemerintah Orde Lama di bawah Presiden Soekarno. Artikel ini akan membahas secara rinci, profesional, dan jelas masalah sosial utama di Indonesia selama dekade 1960-an, termasuk konteks sejarah, penyebab, manifestasi, dampak, dan upaya penanganannya, dengan fokus pada kemiskinan, konflik ideologi, ketimpangan sosial, pendidikan, kesehatan, dan gejolak akibat peristiwa Gestapu 1965.

Konteks Sejarah Dekade 1960-an

Situasi Politik

Pada awal 1960-an, Indonesia berada di bawah pemerintahan Orde Lama yang dipimpin oleh Presiden Soekarno. Setelah pembubaran Konstituante pada 1959, Soekarno memberlakukan Demokrasi Terpimpin, sebuah sistem politik otoriter yang bertujuan menyatukan berbagai kekuatan sosial dan politik di bawah kepemimpinannya. Namun, sistem ini justru memperdalam polarisasi antara kelompok-kelompok ideologis, seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), kelompok nasionalis, dan kelompok agama, terutama Islam.

Pada 1965, ketegangan politik mencapai puncaknya dengan peristiwa Gestapu (Gestok atau Gerakan 30 September), sebuah kudeta gagal yang diduga melibatkan PKI. Peristiwa ini memicu kekerasan massal anti-komunis pada 1965–1966, yang menewaskan antara 500.000 hingga 1 juta orang dan menyebabkan penahanan ratusan ribu lainnya. Kekerasan ini tidak hanya menjadi puncak konflik sosial, tetapi juga menandai akhir Orde Lama dan naiknya Soeharto ke kekuasaan, memulai era Orde Baru pada 1966.

Situasi Ekonomi

Ekonomi Indonesia pada 1960-an berada dalam kondisi krisis. Kebijakan nasionalisasi perusahaan Belanda dan Inggris pada akhir 1950-an, diikuti oleh pengelolaan yang buruk, menyebabkan penurunan produksi. Inflasi melonjak hingga mencapai 600% pada 1965, dan nilai tukar rupiah anjlok. Kelangkaan barang kebutuhan pokok, seperti beras dan bahan bakar, memperburuk kondisi sosial, terutama di kalangan masyarakat miskin. Kebijakan Soekarno seperti Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dan fokus pada proyek-proyek prestisius, seperti pembangunan Monumen Nasional (Monas), sering kali mengabaikan kebutuhan dasar rakyat.

Situasi Sosial

Masyarakat Indonesia pada 1960-an masih didominasi oleh struktur agraris, dengan sekitar 70% penduduk tinggal di pedesaan dan bergantung pada pertanian. Urbanisasi mulai terjadi, terutama di kota-kota seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, tetapi infrastruktur kota tidak mampu menampung pertumbuhan penduduk. Ketimpangan antara kota dan desa, serta antara elit politik dan rakyat biasa, semakin mencolok. Selain itu, polarisasi ideologi antara komunisme, nasionalisme, dan agama memicu konflik sosial yang meresap ke berbagai lapisan masyarakat.

Masalah Sosial Utama di Indonesia pada 1960-an

1. Kemiskinan dan Kelaparan

Penyebab:

-

Krisis Ekonomi: Inflasi tinggi dan kelangkaan barang menyebabkan harga kebutuhan pokok, seperti beras, melonjak. Pada 1963–1965, harga beras meningkat hingga 10 kali lipat di beberapa daerah.

-

Kegagalan Produksi Pertanian: Program Bimas (Bimbingan Massal) untuk meningkatkan produksi padi gagal karena kurangnya infrastruktur irigasi dan distribusi pupuk yang buruk.

-

Fokus pada Proyek Politik: Dana negara dialihkan ke proyek-proyek seperti konfrontasi dengan Malaysia (1963–1966) dan pembangunan monumen, mengabaikan kesejahteraan rakyat.

Manifestasi:

-

Kelaparan melanda daerah pedesaan, terutama di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Timur. Di beberapa desa, penduduk terpaksa mengonsumsi ubi liar atau dedaunan untuk bertahan hidup.

-

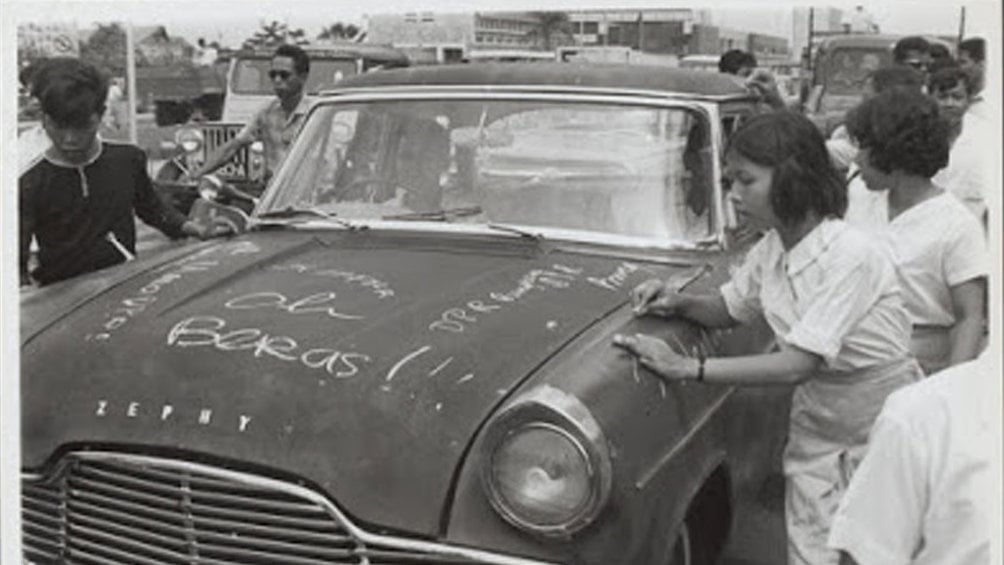

Di kota, antrean panjang untuk mendapatkan beras dan minyak tanah menjadi pemandangan umum. Fenomena “tiga penyakit kota” (kemiskinan, pengangguran, dan kriminalitas) mulai muncul di Jakarta.

-

Anak-anak mengalami kwashiorkor (kekurangan gizi protein) dan busung lapar, terutama di daerah miskin.

Dampak:

-

Penurunan kualitas hidup, dengan angka harapan hidup rata-rata hanya sekitar 47 tahun pada 1965.

-

Meningkatnya ketegangan sosial, seperti demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menuntut perbaikan ekonomi.

-

Ketidakpuasan terhadap pemerintah Orde Lama, yang menjadi salah satu pemicu dukungan terhadap perubahan rezim pada 1965–1966.

Upaya Penanganan:

-

Distribusi beras melalui Badan Urusan Logistik (Bulog), meskipun sering kali tidak efektif karena korupsi dan distribusi yang tidak merata.

-

Bantuan internasional, seperti dari Amerika Serikat, mulai masuk pada akhir 1960-an, tetapi baru signifikan di bawah Orde Baru.

-

Program transmigrasi ke Sumatera dan Kalimantan untuk mengurangi kepadatan penduduk di Jawa, meskipun hasilnya terbatas karena kurangnya infrastruktur.

2. Konflik Ideologi dan Kekerasan Massal

Penyebab:

-

Polarisasi Ideologi: PKI, yang menjadi partai komunis terbesar di luar blok Soviet, bersaing dengan kelompok nasionalis (PNI) dan agama (NU, Muhammadiyah) untuk pengaruh politik. Soekarno mencoba menyeimbangkan kekuatan ini melalui konsep Nasakom (Nasionalisme, Agama, Komunisme), tetapi justru memperdalam konflik.

-

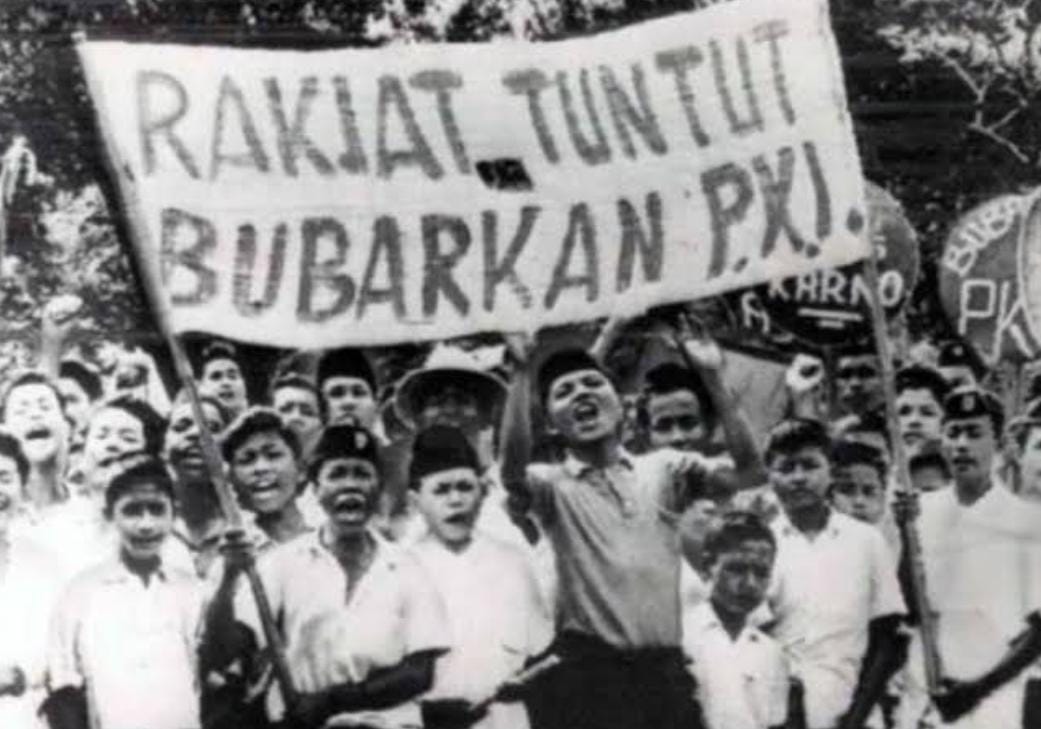

Peristiwa Gestapu: Kudeta gagal pada 30 September 1965, yang menewaskan enam jenderal angkatan darat, dianggap sebagai ulah PKI. Ini memicu reaksi keras dari militer dan kelompok anti-komunis.

-

Propaganda dan Ketegangan Sosial: Propaganda anti-komunis, didukung oleh militer dan kelompok agama, memperburuk ketegangan di masyarakat.

Manifestasi:

-

Kekerasan Anti-Komunis 1965–1966: Pembantaian massal terhadap anggota atau simpatisan PKI terjadi di Jawa, Bali, dan Sumatera Utara. Pelaku utama meliputi militer, kelompok agama seperti Ansor (NU), dan preman lokal. Korban dibunuh dengan cara brutal, seperti dipenggal atau dibuang ke sungai.

-

Penahanan massal tanpa pengadilan, dengan sekitar 1,5 juta orang ditahan di kamp-kamp seperti Pulau Buru. Banyak yang mengalami penyiksaan atau kerja paksa.

-

Diskriminasi terhadap keluarga mantan anggota PKI, yang dicap sebagai “orang terlibat” (orang tapol), termasuk larangan bekerja di sektor publik.

Dampak:

-

Trauma sosial yang mendalam, terutama di komunitas pedesaan yang terpecah antara pendukung dan penentang PKI.

-

Kehancuran PKI sebagai kekuatan politik, menghilangkan salah satu pilar utama Orde Lama.

-

Munculnya stigma sosial terhadap komunisme yang berlangsung hingga dekade-dekade berikutnya, memengaruhi kebebasan berpendapat.

Upaya Penanganan:

-

Pemerintah Orde Baru di bawah Soeharto melarang PKI pada Maret 1966 dan melarang penyebaran ideologi komunisme.

-

Tidak ada upaya resmi untuk rekonsiliasi atau keadilan bagi korban kekerasan hingga akhir 1990-an, ketika isu ini mulai dibahas dalam konteks reformasi.

-

Beberapa organisasi non-pemerintah, seperti Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/66 (YPKP), mulai mendokumentasikan kekerasan pada 1990-an, tetapi pada 1960-an, fokus pemerintah adalah konsolidasi kekuasaan.

3. Ketimpangan Sosial dan Ketegangan Kelas

Penyebab:

-

Struktur Agraris: Sistem kepemilikan tanah yang tidak merata, terutama di Jawa, menyebabkan sebagian besar petani menjadi buruh tani tanpa tanah. PKI memanfaatkan isu ini melalui Aksi Sepihak untuk mendistribusikan tanah kepada petani miskin, memicu konflik dengan tuan tanah.

-

Korupsi Elit: Elit politik dan militer sering kali menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi, seperti menguasai bisnis nasionalisasi, memperlebar jurang antara kaya dan miskin.

-

Urbanisasi: Migrasi dari desa ke kota meningkat, tetapi lapangan kerja di kota terbatas, menyebabkan kemiskinan perkotaan dan munculnya kawasan kumuh.

Manifestasi:

-

Konflik agraria di Jawa dan Bali, di mana petani PKI bentrok dengan tuan tanah yang didukung kelompok agama atau militer.

-

Demonstrasi buruh di kota-kota besar menuntut kenaikan upah dan perbaikan kondisi kerja, sering kali ditindas oleh aparat keamanan.

-

Ketimpangan pendidikan dan kesehatan antara elit kota dan masyarakat pedesaan, dengan akses terbatas ke sekolah atau rumah sakit di desa.

Dampak:

-

Meningkatnya ketegangan kelas, yang memicu dukungan untuk gerakan radikal seperti PKI di kalangan petani dan buruh.

-

Ketidakstabilan sosial yang memperburuk krisis politik dan ekonomi.

-

Munculnya narasi “musuh dalam” (komunis) yang digunakan oleh kelompok konservatif untuk menekan gerakan sosial.

Upaya Penanganan:

-

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 bertujuan mendistribusikan tanah secara lebih adil, tetapi implementasinya lemah karena resistensi dari tuan tanah dan korupsi lokal.

-

Program pembangunan desa di bawah Demokrasi Terpimpin, seperti pembangunan irigasi, sering kali gagal karena kurangnya dana dan koordinasi.

-

Setelah 1966, Orde Baru fokus pada pembangunan ekonomi melalui investasi asing, tetapi ketimpangan sosial tetap ada hingga 1970-an.

4. Krisis Pendidikan

Penyebab:

-

Keterbatasan Anggaran: Anggaran pendidikan hanya sekitar 2–3% dari APBN pada 1960-an, jauh di bawah kebutuhan untuk mendidik populasi yang berkembang.

-

Kurangnya Infrastruktur: Sekolah di pedesaan sering kali kekurangan bangunan, buku, dan guru terlatih. Pada 1965, hanya sekitar 50% anak usia sekolah yang bersekolah.

-

Politisasi Pendidikan: PKI dan kelompok agama bersaing untuk memengaruhi kurikulum, menyebabkan fragmentasi sistem pendidikan.

Manifestasi:

-

Tingkat buta huruf tinggi, mencapai 40% pada 1960, terutama di kalangan perempuan dan penduduk pedesaan.

-

Banyak anak putus sekolah karena harus bekerja membantu keluarga, terutama di daerah miskin.

-

Universitas menjadi pusat aktivisme politik, dengan mahasiswa seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) memprotes kebijakan Soekarno dan mendukung perubahan rezim pada 1966.

Dampak:

-

Terbatasnya mobilitas sosial, karena pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan.

-

Meningkatnya kesenjangan antara kelompok terdidik di kota dan masyarakat pedesaan.

-

Aktivisme mahasiswa menjadi katalis penting dalam transisi dari Orde Lama ke Orde Baru.

Upaya Penanganan:

-

Program Sekolah Rakyat untuk meningkatkan akses pendidikan dasar, meskipun terbatas oleh dana dan guru.

-

Beasiswa untuk pelajar berprestasi, tetapi hanya menjangkau sebagian kecil populasi.

-

Setelah 1966, Orde Baru meningkatkan investasi pendidikan, meskipun fokusnya lebih pada pendidikan teknis untuk mendukung industrialisasi.

5. Krisis Kesehatan

Penyebab:

-

Infrastruktur Kesehatan yang Lemah: Pada 1960, Indonesia hanya memiliki sekitar 1 dokter per 50.000 penduduk, dengan rumah sakit terkonsentrasi di kota-kota besar.

-

Malnutrisi: Kekurangan gizi memperburuk penyakit seperti malaria, tuberkulosis, dan diare, yang menjadi penyebab utama kematian.

-

Kurangnya Dana: Anggaran kesehatan hanya sekitar 1% dari APBN, tidak cukup untuk menyediakan layanan dasar.

Manifestasi:

-

Tingginya angka kematian bayi, mencapai 150 per 1.000 kelahiran pada 1965, akibat kurangnya akses ke perawatan prenatal dan persalinan.

-

Wabah penyakit menular, seperti malaria di Kalimantan dan Sulawesi, yang tidak tertangani karena kurangnya obat dan tenaga medis.

-

Kesehatan mental jarang diperhatikan, meskipun banyak masyarakat mengalami trauma akibat konflik politik dan kekerasan.

Dampak:

-

Penurunan produktivitas tenaga kerja akibat penyakit kronis dan malnutrisi.

-

Ketimpangan kesehatan antara kota dan desa, dengan penduduk kota memiliki akses lebih baik ke dokter dan obat-obatan.

-

Trauma psikologis akibat kekerasan 1965–1966, yang tidak ditangani secara sistematis.

Upaya Penanganan:

-

Program vaksinasi terbatas untuk cacar dan polio, didukung oleh WHO, tetapi cakupannya kecil.

-

Pembangunan Puskesmas di beberapa daerah pedesaan mulai dilakukan, tetapi baru signifikan pada 1970-an.

-

Bantuan medis internasional, seperti dari Amerika Serikat dan Belanda, mulai masuk pada akhir 1960-an.

Dampak Masalah Sosial pada Masyarakat dan Negara

Dampak Sosial

-

Trauma Kolektif: Kekerasan 1965–1966 meninggalkan luka psikologis yang mendalam, terutama di komunitas yang terpecah oleh konflik ideologi. Banyak keluarga kehilangan anggota tanpa kejelasan, menciptakan “kehilangan yang ambigu.”

-

Polarisasi Masyarakat: Konflik antara kelompok agama, nasionalis, dan komunis menciptakan distrust sosial yang berlangsung hingga Orde Baru.

-

Kemiskinan Struktural: Ketimpangan agraria dan krisis ekonomi memperkuat struktur kemiskinan, terutama di pedesaan, yang sulit diatasi tanpa reformasi besar.

Dampak Politik

-

Jatuhnya Orde Lama: Masalah sosial, terutama kemiskinan dan konflik ideologi, menjadi katalis bagi demonstrasi mahasiswa dan buruh yang mendukung penggulingan Soekarno pada 1966.

-

Konsolidasi Orde Baru: Soeharto memanfaatkan ketidakpuasan sosial untuk membenarkan kekuasaan otoriternya, dengan janji stabilitas dan pembangunan ekonomi.

-

Represi Sosial: Orde Baru memberlakukan kontrol ketat terhadap gerakan sosial dan kebebasan berpendapat, menghambat diskusi tentang masalah seperti kekerasan 1965.

Dampak Ekonomi

-

Krisis ekonomi 1960-an memperburuk kemiskinan dan pengangguran, menghambat pertumbuhan industri dan investasi.

-

Ketimpangan sosial menghambat mobilitas ekonomi, dengan sebagian besar kekayaan terkonsentrasi di tangan elit politik dan militer.

-

Transisi ke Orde Baru pada 1966 membuka pintu bagi investasi asing, tetapi manfaatnya baru terasa pada 1970-an.

Upaya Penanganan dan Transisi ke Orde Baru

Pada akhir 1960-an, pemerintahan transisi di bawah Soeharto mulai mengatasi masalah sosial melalui:

-

Stabilisasi Ekonomi: Program Rehabilitasi Ekonomi pada 1966–1969, didukung oleh pinjaman dari IMF dan negara Barat, berhasil menurunkan inflasi dari 600% pada 1965 menjadi 10% pada 1969. Distribusi beras dan bahan pokok ditingkatkan melalui Bulog.

-

Pembangunan Infrastruktur: Investasi dalam irigasi, sekolah, dan puskesmas mulai meningkat, meskipun masih terbatas pada daerah perkotaan.

-

Kontrol Sosial: Orde Baru menerapkan kebijakan anti-komunis yang ketat, termasuk pembersihan aparatur negara dari elemen kiri, untuk mencegah konflik ideologi lebih lanjut.

-

Program Transmigrasi dan Revolusi Hijau: Pada akhir 1960-an, program transmigrasi diperluas, dan Revolusi Hijau mulai diperkenalkan untuk meningkatkan produksi padi, meskipun hasilnya baru signifikan pada 1970-an.

Namun, banyak masalah sosial, seperti trauma akibat kekerasan 1965 dan ketimpangan agraria, tidak ditangani secara memadai. Fokus Orde Baru pada pembangunan ekonomi sering kali mengabaikan keadilan sosial, meninggalkan warisan masalah yang berlanjut hingga dekade berikutnya.

Kesimpulan

Dekade 1960-an adalah periode krisis sosial yang mendalam di Indonesia, ditandai oleh kemiskinan, konflik ideologi, ketimpangan sosial, krisis pendidikan, dan kesehatan. Krisis ekonomi dan polarisasi politik di bawah Orde Lama memperburuk kondisi sosial, dengan puncaknya pada kekerasan massal 1965–1966 yang mengubah lanskap sosial dan politik Indonesia. Masalah seperti kelaparan, ketimpangan agraria, dan trauma kolektif mencerminkan tantangan besar yang dihadapi negara muda ini dalam membangun kohesi sosial dan kesejahteraan.

Meskipun beberapa upaya dilakukan, seperti distribusi beras dan undang-undang agraria, keberhasilannya terbatas oleh korupsi, kurangnya dana, dan prioritas politik. Transisi ke Orde Baru pada 1966 membawa stabilitas ekonomi dan pembangunan, tetapi banyak masalah sosial tetap tidak terselesaikan, meninggalkan warisan yang kompleks. Periode ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana ketidakstabilan politik dan ekonomi dapat memperburuk masalah sosial, sekaligus menunjukkan ketahanan masyarakat Indonesia dalam menghadapi krisis. Dengan memahami masalah sosial 1960-an, kita dapat menghargai tantangan pembangunan nasional dan pentingnya keadilan sosial dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif.

BACA JUGA: Perkembangan Teknologi Militer Rusia: Inovasi dan Dampak Global

BACA JUGA: Perjalanan Karier Chanty (Lapillus) dan Resonansinya di Kalangan K-Pop Fans Indonesia

BACA JUGA: Perjalanan Karier David Beckham dari Awal Hingga Ikon Global